Bremens Antialkoholbewegung und ihr Einfluss auf Jugend und Schulen, 1893-1914

„Wir müssen ein reiner und freier erzogenes Menschenmaterial vorfinden, das die hohen Lehren des Guttemplerordens begreift und bestätigt. Nun hat sich in den letzten Jahren in unserem Ordenskreise die Überzeugung Bahn gebrochen, begründet durch mancherlei Erfahrung, dass ein Kind, welches in rechter Freiheit und Natürlichkeit erzogen wurde, dermaleinst als Erwachsener ganz von selbst und ohne besondere Beeinflussung zur abstinenten Lebensweise kommen wird.“

Gesuch über Errichtung der Volksschule „Schillerschule“ von Jakob von Kähnel an Bremer Unterrichtskanzlei, in: StAB 4.36-1435, S. 12.

Bei der Beschäftigung mit der Jahrhundertwende vom 19. auf das 20. Jahrhundert kommen wir als Historiker:innen nicht um den Einfluss des internationalen Anti-Vice-Movements (engl. Vice = Laster) herum. Von der Arbeiterbewegung bis in die höchsten Kreise der Regierung treten Diskussionen rund um die Themen Prostitution, Glücksspiel und auch Alkoholkonsum regelmäßig hervor. Diese Themen wurden nicht isoliert voneinander betrachtet, sondern immer wieder eng aufeinander bezogen. Ich persönlich, bin durch eine einfach Gaststätten-Akte auf das Thema aufmerksam geworden, in der es hieß, man wolle ein Gasthaus auf „guttemplerische“ Art führen. Die Guttempler waren ein Orden mit amerikanischen Wurzeln, der sich dem Kampf gegen den Alkoholismus verschrieb. Dieser Orden und andere Vereine vernetzten sich auf internationalen Kongressen. Nun war es bei der Recherche sehr erstaunlich für mich zu entdecken, dass neben Städten wie Wien, London und Paris, ausgerechnet das kleine Bremen ein Ausrichtungsort für diese internationale Tagung war. Im Deutschen Kaiserreich war Bremen neben Hamburg mit den meisten Mitgliedern in Antialkoholvereinen. Ottilie Hoffmann und Anton Delbrück waren Bremer, die die deutsche Antialkoholbewegung prominent auch nach außen vertraten.

Einbettung der Forschungsfrage

Diskussionen um Alkoholkonsum sind keine Neuheit der Jahrhundertwende, sie gewinnen aber durch Neuheiten in der wissenschaftlichen Forschung eine neue Qualität. Den Startschuss für einen Konjunkturanstieg im neu gegründeten Deutschen Kaiserreich, setzte 1878 eine Studie des Gefängnisarztes Abraham Baer aus Berlin. Er behandelte den „Alcoholismus“ aufgeteilt in ein individuelles und in ein soziales Problem, die jeweils unterschiedlich bekämpft werden müssten. Damit lenkte Baer die zu diesem Zeitpunkt noch recht kleine Antialkoholbewegung und die Forschung in eine neue Richtung.

Dieser ereignisgeschichtliche Startpunkt ist eingebettet in die größeren strukturellen Veränderungen durch die Industrialisierung, Urbanisierung und weiterer sozialer Umbrüche. Die wachsende Beschäftigung mit Fragen der Volksgesundheit und der gesellschaftlichen Ordnung wurde bereits in vielen Studien über mehrere Jahrhunderte hinweg thematisiert. Die Bedeutung der erzieherischen Leistung wurde von Karl Marx, Emil Durkheim und bei Max Weber in ihren Arbeiten immer wieder hervorgehoben. Norbert Elias erklärte die Ausweitung der gesellschaftlichen Ordnungsansprüche auf die Verhaltensweisen von Individuen als Zivilisationsprozess der zunehmenden Affektkontrolle aufgrund stärkerer Vernetzung durch obengenannte strukturelle Veränderungen.

An dieser Stelle setzt meine Arbeit ein, denn ein beliebtes Mittel diese Affektkontrolle auszuweiten, liegt in der schulischen Erziehung. Aus den Anfängen der kirchlichen und der privaten Schulbildung im frühen 19. Jahrhundert, systematisierte sich das Schulsystem in Bremen. Das Wissen, das an den Schulen vermittelt werden sollte, wurde zum Politikum, für das die Senatskommission für das Unterrichtswesen zuständig war. Aus den vorangegangenen Überlegungen geht hervor, warum es für die Antialkoholbewegung so attraktiv war, über die Schulen ihre Ziele zu verwirklichen. Für mich ergab sich die Frage, wie sich die Nüchternheitsaktivist:innen diesen Unterricht vorstellten, wie sie dafür argumentierten und was Abstinenz als Erziehungsideal ausmachte. Im Quellenstudium traten für mich die Vielzahl an Interessen innerhalb der Antialkoholbewegung hervor. Diese war nicht nur gespalten in Mäßigkeit (forderten nur die Abschaffung hochprozentiger Getränke) und Abstinenz (forderten die Abschaffung aller alkoholischen Getränke), sondern auch politisch zwischen Arbeiter:innen und bürgerlichen Reformer:innen sowie ideologisch zwischen bibeltreuen Christ:innen und Sozialhygieniker:innen getrennt. Speziell die Sozialhygieniker:innen übernahmen im 20. Jahrhundert, zeitgleich mit dem Mitgliederwachstum eine bedeutendere Rolle in der Bewegung.

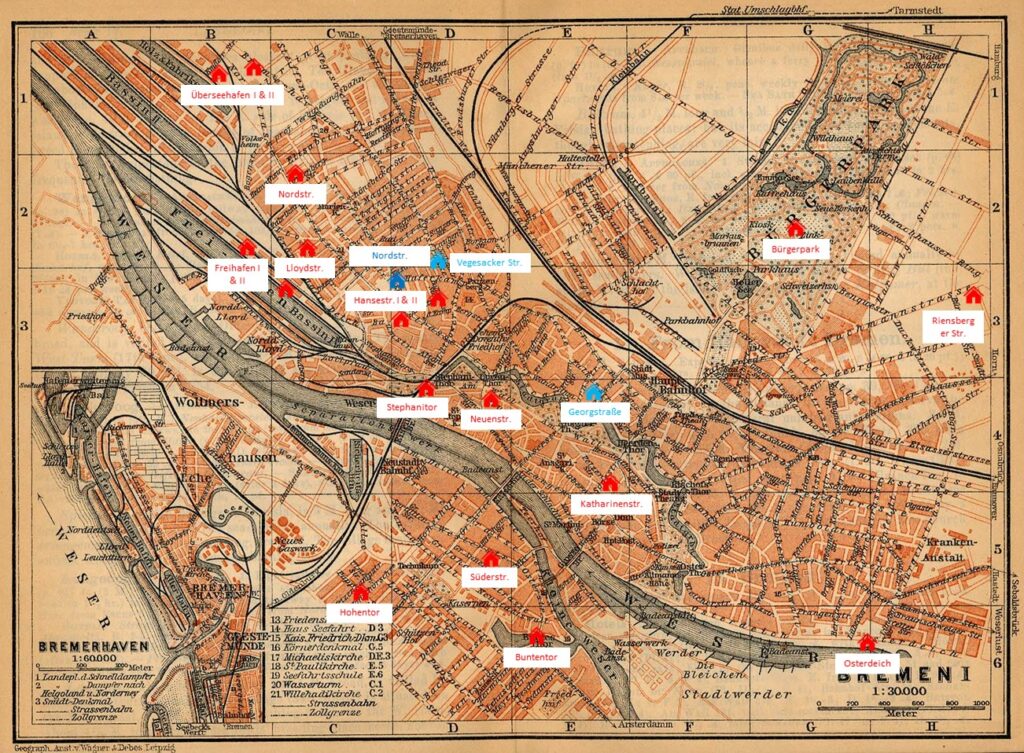

Hier der Versuch alle alkoholfreien Gaststätten, Kaffees und Suppenküchen abzubilden. Rot sind die Einrichtungen des abstinenten Frauenbundes, die durch Ottilie Hoffmann betreut wurden. Hellblau sind die größeren Vereinshäuser des Guttemplerordens und dunkelblau ist ein Gebäude des Ordens der Blaukreuzler. Die Darstellung ist nicht vollständig und beinhaltet nicht die Jahreszahlen der Gründung und der Aufgabe.

Internationale Einflüsse

Bereits vor 1900 argumentierten Antialkoholaktivist:innen im Kaiserreich für die Einführung ihrer Wissensinhalte in den schulischen Unterricht. Im Jahr 1893 stellte Wilhelm Bode, Vorsitzender des „Deutschen Vereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke“, einen Forderungskatalog für verschiedene Bildungsministerien im Kaiserreich auf. Er bat die Bremer Kommission für das Unterrichtswesen einerseits um eine regelmäßige Organisation von Vorträgen für die Gymnasien und Volksschulen und die Thematisierung im Unterricht durch ergänzende Aufgabenstellungen im Lese- und Rechenunterricht. Andererseits forderte Bode im Namen des DVMG Unterrichtsstunden an Lehrer:innenbildungsanstalten, die regelmäßige Behandlung der Alkoholfrage auf Lehrkonferenzen sowie die Anschaffung von geeigneter Literatur für Lehrer:innen- oder Schulbibliotheken. Damit repräsentierte er einen Großteil der Forderungen, die bis 1900 in der Bremer Kommission für das Unterrichtswesen eingingen.

Seltener waren dagegen Initiativen, die eine systematische Eingliederung in den Schulunterricht forderten, wie er in den Vereinigten Staaten bereits praktiziert wurde. Besonders die USA wurden als Vorbild für die Implementierung solcher Programme herangezogen. Dort hatte die Temperenzbewegung bereits große Erfolge erzielt und die deutsche Reformbewegung wollte dieselben Ergebnisse im eigenen Land erreichen. Ziel dieses Unterrichts sei die Erziehung zu mäßigem Umgang oder besser noch Abstinenz. Vertreter argumentierten, dass Alkohol nicht nur gesundheitsschädlich sei, sondern auch als destabilisierender Faktor für die gesellschaftliche Ordnung fungiere. Medizinische Gutachten und sozialhygienische Studien legten nahe, dass übermäßiger Alkoholkonsum zu körperlichem Verfall, geistiger Degeneration und sozialer Verwahrlosung führen könne.

Wissenschaftliche Fundierung und politische Richtung

Die Nüchternheitsaktivist:innen orientierten sich in der Ausgestaltung einer Temperenzlehre aber nicht an dem amerikanischen Vorbild. Es wurde betont, dass das eigene Schulsystem bereits in einem hohen Maße ausgelastet sei, weshalb die Einführung eines Schulfaches ‚Nüchternheitsunterricht‘ nicht möglich sei

Mit der Zeit wurden die Konzepte der Abstinenzbewegung zunehmend wissenschaftlich untermauert. Die Abstinenzbewegung griff diese Erkenntnisse auf und propagierte ein striktes Alkoholverbot als Voraussetzung für eine gesunde und leistungsfähige Gesellschaft.

Gleichzeitig diente der Unterricht als Disziplinierungsinstrument. Die Abstinenz wurde nicht allein als individuelle Entscheidung dargestellt, sondern als nationale Pflicht, die im Sinne des Gemeinwohls und der staatlichen Stabilität befolgt werden müsse. Durch gezielte pädagogische Maßnahmen sollten Schüler:innen lernen, sich der gesellschaftlichen Ordnung unterzuordnen und sich als Teil eines gesunden, leistungsfähigen Volkskörpers zu verstehen. Hierbei wurde Alkohol nicht nur als gesundheitliches, sondern auch als moralisches Übel inszeniert, das den Charakter schwäche und die Widerstandskraft des Einzelnen sowie der gesamten Nation untergrabe.

Die Verankerung dieser Ideen im schulischen Unterricht erfolgte durch Lehrpläne, die biologische, sozialwissenschaftliche und moralische Argumente miteinander verknüpften. Besonders Naturwissenschaftler und Pädagogen sahen es als ihre Aufgabe an, die Gefahren des Alkohols nicht nur medizinisch, sondern auch im Kontext von Arbeitsmoral und gesellschaftlicher Verantwortung zu vermitteln. Dadurch wurde die Abstinenzbewegung zu einem festen Bestandteil der nationalen Erziehungsstrategie, die letztlich auch auf eine Stärkung der industriellen und militärischen Leistungsfähigkeit des Kaiserreichs abzielte.

Antworten